SZAD

品牌文化

资 讯

近日,中国工程院院士、深总院首席总建筑师孟建民,深总院副总经理、执行总建筑师杨旭,建筑创作院建筑师徐昊于《城市建筑空间》杂志2024年第9期发表论文“深圳前海国际会议中心创作与实践”。该文从公共性提升、形象塑造、环境营造等方面生动阐述了深圳前海国际会议中心项目的创作与实践历程。

深圳前海国际会议中心创作与实践

01 引 言

近年来,我国已成为全球重要的会展市场之一,会展建筑也进入了全新的发展阶段。北京新国展中心、广州国际会展中心、国家会展中心(上海)等一系列设计先进、设施完备的大型国际会议建筑相继投入运营。此类建筑通常位于城市中的重要区位,对功能灵活性、结构合理性及物流组织等方面都有较高要求。此外,如何在满足大体量、大跨度建筑要求的同时树立良好的城市标识形象,最大限度地协调其在城市空间中的开放性与公平性也是设计的重要课题。

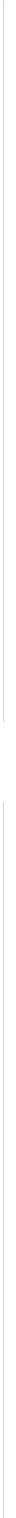

前海国际会议中心项目位于深圳市前海合作区门户位置,地上建筑面积2.3万㎡,地下建筑面积1.8万㎡。在方案创作过程中,设计团队尝试通过周密思考与理性创作使建筑保持对城市足够的“谦逊姿态”,通过严格控制高度比例缓解其与城市、人的关系。同时,项目尽可能将空间还给城市和市民,使建筑保持“平易近人”的姿态,主动融入城市。

△全景鸟瞰

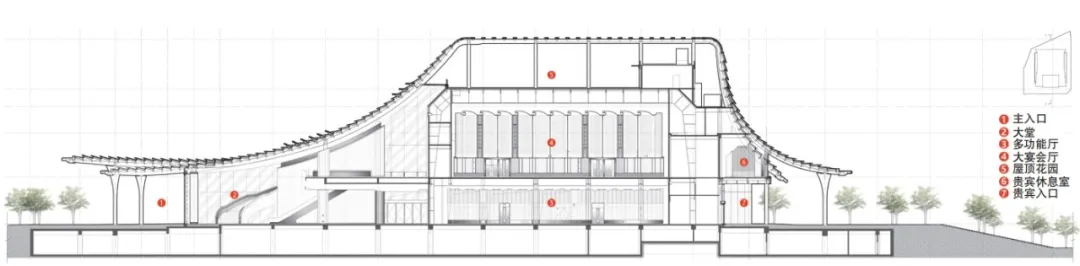

为保持对城市的尊重,建筑主体退让出适度的城市空间。基地南侧紧邻城市道路,建筑退让近40m距离,形成充足的入口缓冲空间,结合18m进深的檐下灰空间,形成层层递进的空间序列。基地北侧连接面积近3万㎡的城市公园,设计团队在确保会议中心大宴会厅与多功能厅使用净高的前提下,主动降低建筑高度,减少建筑体量带给城市公共绿地的压迫感。

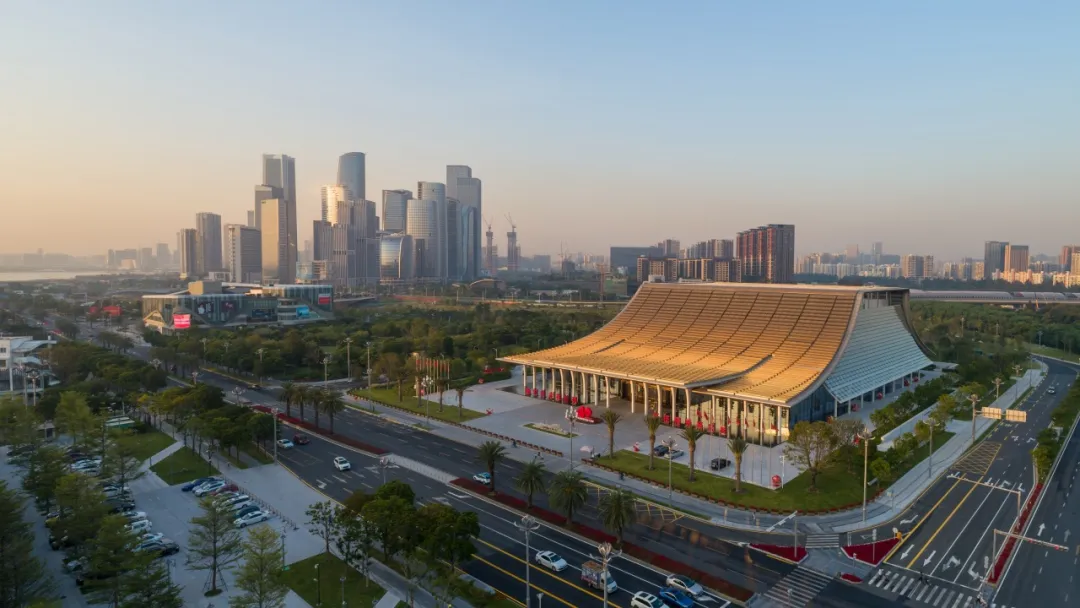

通过景观设计与市民可达的下沉广场设计,项目的会议中心基地与北侧公园空间自然连续、互为景致,既优化了建筑带给城市的空间感受,又使建筑展现出积极开放的姿态。屋檐沿城市界面出挑形成深远的檐下灰空间,为市民提供驻足场所,在确保运维安全的前提下增加了建筑的开放性,也使建筑形式更加适应岭南地区炎热多雨的气候条件。

△建筑主体退让出城市空间

△檐下空间

△建筑与城市公园俯瞰

△北侧公园入口处看向建筑

在建筑与场地关系的处理上,总体策略为避免建筑与北侧城市公园一并被封闭为“私家花园”,从空间形态、空间秩序及空间感受3个方面全面展现会议中心的开放与友好。

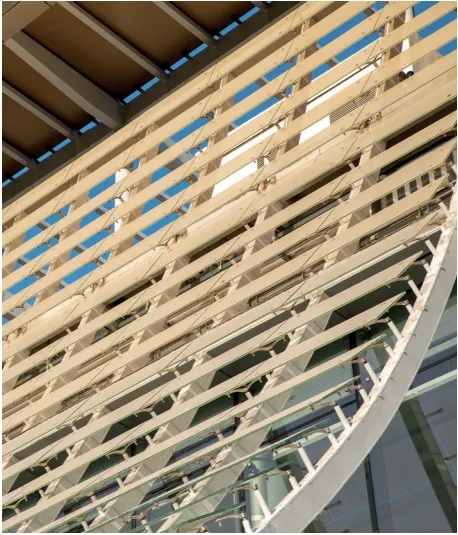

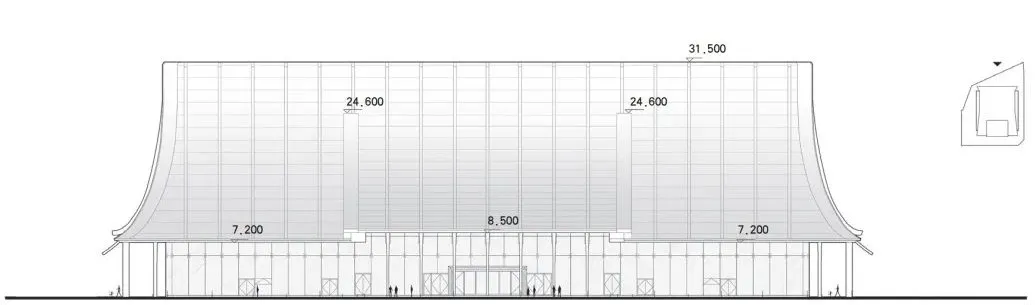

03 以“技”为“术”的形象塑造

会议中心建筑形制具有独特的东方气韵,但坡屋顶的选择并非刻意追求传统形制,而是基于城市空间与建筑功能的需求。建筑与道路之间的场地关系较为局促,通过空间优化控制建筑高度,同时屋面由北向南跌落,自然形成梯级,坡屋顶顺势而成。坡屋顶沿南北方向延伸,在建筑入口处局部掀起,既丰富了建筑形式语言,又提示了入口位置,从而形成中心轴线序列感。

建筑东西两侧帷幕呼应了坡屋顶,柔化了建筑与城市的空间关系,营造出鲜明的东方意境。南北两处大屋面坡度曲线由设计团队根据传统屋面举架做法,从常用的五举、六五举、七五举和九举等坡度关系中提取出26°~42°的坡度渐变区间并将其适度延伸,最大程度地呈现传统建筑坡屋顶的真实美感,同时也兼顾了现代建筑尺度下的空间感受。

△主入口

在高层建筑林立的深圳前海区域,建筑坡屋顶成为独特的城市界面。传统坡屋顶封闭且单调,设计团队希望会议中心呈现出更为丰富的城市形象。会议中心坡屋顶由主屋面和两侧帷幕组成,主屋面面积10200㎡,由866块单元板组成;侧帷幕面积2900㎡,由1662块单元玻璃组成。

主屋面系统采用槟金色彩釉玻璃屋面单元板,由彩釉Low-E玻璃与铝型材连接而成,对应主体钢结构跨度将单元板块大小设置为9000mm×1800mm;侧帷幕面板玻璃为彩釉夹胶中空玻璃,釉点通透率控制在35%~80%,其有序变化使帷幕呈现出细腻的渐变效果。在不同时间、不同光线下,坡屋顶呈现出丰富的色彩与光影变化。

自然光透过彩釉玻璃屋顶投射到室内,室内的气氛更加生动。彩釉玻璃屋面单元板经多轮试验,结合结构、排水、泛光照明等专项进行一体化设计,是目前我国最大的彩釉玻璃屋面系统,使建筑更好地彰显出现代与古典交融的气质。

△屋顶灯光效果

04 以“景”写“意”的环境营造

在建筑室外南北两侧设置片石假山,四周设计环绕建筑的水景,将整体景观打造为“山环水抱”的独特风格。在建筑两侧种植苍劲有力的常绿大乔木塑造前广场的仪式感,后庭院贵宾出入口区采用形态优雅的盆景作为对景,形成“前广场后庭院”的空间序列。

南广场简洁大气、视线通透,在广场中心观石两侧布置2盏特色花灯、8棵挺拔的加拿列海枣、20根笔直的旗杆塑造前广场的仪式感,同时建筑被镜面水景所环绕。

北广场强调贵宾礼仪与私密感,在出入口区中心位置布置长18m、宽6m的罗汉松树石盆景。受中国山水画启发,出入口选用7株大小不一、姿态各异的罗汉松与泰山石协调布局,以树为主、以石为宾,树有姿、石有势,树石交融浑然一体,营造庭院深幽的意境。

集约高效是会议建筑的设计重点,与运营团队进行多轮方案比选后,设计团队针对各会议厅的尺寸与比例进行了大量对比分析与推敲,最终确定“外廊内厅”的紧凑型布局模式。

1F分会场面积1900㎡,由3个多功能厅组成,空间可分可合、灵活多变。技术、厨房、后勤等配套用房紧邻会场布置,以确保会议中心的高效运营。

2F设置主会场大宴会厅,面积2300㎡,面宽与进深比约1.5,兼顾会场视线设计的合理性与桌椅摆放模式的灵活性,确保人员处在距离最远位置也能快速到达指定座位。主会场可划分为2~3个多功能厅灵活使用,贵宾厅、接见厅、等候厅等配套用房及设备操控、转播、同声传译等技术用房均环绕主会场布置,以满足高等级会议的使用需求。

1F、2F会场外均设置通透的环廊,与传统会议中心封闭、神秘的形象不同,该设计可向城市展现会议中心内部的高效使用场景。

与动辄十几万平方米的大型会议中心不同,前海国际会议中心虽规模有限,但可提供5000㎡净地毯面积,满足3500人、多元化模式的会议使用。紧凑高效的空间模式与清晰便捷的流线组织使其成功承办了深圳经济特区建立40周年庆祝大会。

会议中心的高效运转不能仅依靠内部流线设计,设计团队统筹考虑建筑全生命周期智能化集成应用,采用建筑信息资源共享、物业综合管理、安防系统联动、功能运行优化、智能停车管理及全方位建筑能耗管控等全要素智能控制集成系统,使会议中心成为“会思考”的建筑,最大限度地保证其运转效率。

前海国际会议中心从设计到使用仅用了366天,项目的有序快速推进得益于孟建民院士主持的总建筑师负责制。在建筑设计方案确定后,团队建立了全专业、全过程项目组织管理系统对项目全要素进行把控,协同整合各部分资源。正因全套管理体系的建立,建筑专业得以统筹9个专业、12个专项团队、5个外部咨询团队,促进各专业、各团队协作,从而保证了项目的高效稳步推进。

为便于总控,建筑师负责制团队将建筑细分拆解为若干设计篇章,每个篇章都有大量细部管控内容,设计团队针对每项内容进行对比推敲,并由总建筑师进行最终判断与决策。从微观到宏观逐层把控,设计团队使建筑呈现出内外和谐的整体效果。

深圳前海国际会议中心以平和的姿态融入城市,鲜明的东方语境使其成为前海合作区中独特的对外交流空间载体。其高质量落成为深圳增添了专业、集成的地标性会议中心,填补了前海及深圳地区大型专业会议中心场馆的市场空白,可满足前海日益增长的政务、商务、国际交流需求,进一步提升了前海营商环境,成为前海城市客厅的重要对外窗口与深圳城市新中心的璀璨明珠。

深圳前海国际会议中心

项目地点:广东省深圳市前海合作区

建设单位:深圳市前海建设投资控股集团有限公司

设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司

主创建筑师:孟建民

建筑设计:杨旭、徐昊、魏来、廉大鹏、梅寒锐、张建军、徐云平、赵百星、刘文旭、黄海斌、钟先锋、刘贺兵、李扬、谢春红、郭方

BIM咨询与设计:深总院数字化建筑研究所

室内设计:北京建院装饰工程设计有限公司

景观设计:艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司

幕墙设计:广东省建筑设计研究院有限公司

照明设计:深圳前海卢森特照明设计咨询有限公司

结构咨询:奥雅纳工程顾问有限公司

智能化设计与咨询:深圳市镒铭机电工程顾问有限公司

图片来源:张超、孔辰承

占地面积:24,294.58㎡

建筑面积:40,605.41㎡

设计时间:2017年

竣工时间:2020年